Als Kasimir Malewitsch 1915 sein Schwarzes Quadrat auf weißem Grund malte, drang er zu einem Nullpunkt der Malerei vor. Jeder Verweis auf eine Welt außerhalb des Bildes war beseitigt, es galt nur noch die Bildfläche als solche. Die extreme Reduktion auf eine Farbe hat seither die Maler immer wieder fasziniert, doch nicht immer hieß monochrom einfarbig, wie Ad Reinhardt fünfzig Jahre nach Malewitsch mit seinen Black Paintings zeigte, die eine Vielzahl an Schwarztönen enthielten. Die Farbfeldmalerei der 50er Jahre brachte dann die Farbe zum Schwingen, ließ sie eins werden mit dem Farbträger, der Leinwand. Das alles kann einem in den Sinn kommen, setzt man sich mit den Gemälden des Engländers Jason Martin auseinander. Seit zwanzig Jahren begnügt er sich meist mit einer Farbe pro Bild und wird daher gern ins Lager der Monochromen gestellt. Eine Ausstellung im Sindelfinger Schauwerk zeigt, wie wenig diese Einordnung seinem Werk gerecht wird.

Archiv des Autors: Dr. Rainer Zerbst

Träume aus Texten und Bildern: Malerbücher zu Beginn der Moderne

Er verliebte sich so unsterblich in sie, dass er sich am Ende das Leben nahm. Doch was genau Goethes Werther an Lotte so verzauberte, bleibt vage. Wir hören lediglich von einem Mädchen von schöner Gestalt und mittlerer Größe. Sprache kann zwar sehr konkret sein, doch bei der Beschreibung ihrer Figuren bleiben Dichter nicht selten ungenau, weshalb sich denn auch jeder Leser sein eigenes Bild von den Charakteren macht – es sei denn, ihm helfen Illustratoren. Meistern wie Grandville oder Doré verdanken wir das Bild eines hageren, sich mühsam im Sattel aufrecht haltenden Ritters von der traurigen Gestalt. Bei Cervantes ist er lediglich hager an Gestalt und dürr im Gesicht. Die Hochzeit solcher Buchillustrationen lag im 19. Jahrhundert und hätte eigentlich zu Beginn des 20. obsolet sein müssen, doch gerade da entwickelte sich eine ganz neue Tradition von „Bilderbüchern“, wie jetzt die Städtische Galerie in Bietigheim zeigt.

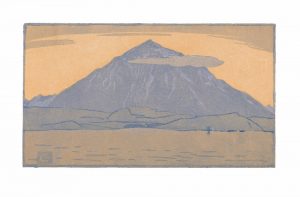

Mit Japan in die Moderne. Der Farbholzschnitt um 1900 im Spendhaus Reutlingen

So deutlich wie van Gogh hat es kaum ein Künstler formuliert. Seine ganze Arbeit, so bekannte er 1888 in einem Brief an seinen Bruder Theo, baue auf den Japanern auf. Dabei wirkte sich dieses ostasiatische Vorbild auf seinen Gemälden nur in wenigen Einzelfällen besonders deutlich aus, etwa bei seiner Gestaltung von blauen Schwertlilien. Sehr viel unmittelbarer ist der Einfluss der Japaner mit ihrer Kunst der Farbholzschnitte bei französischen Künstlern wie Pierre Bonnard oder Toulouse-Lautrec ablesbar, wie derzeit eine Ausstellung in der Staatsgalerie Stuttgart zeigt. Aber auch die Kunstzentren München und Wien blieben vom Japanfieber nicht verschont, wie jetzt das Spendhaus in Reutlingen zeigt: Alles war Von Japan inspiriert.

Martha Cunz, Niesen am Abend, 1917

Zwischen Hell und Dunkel – Nachtstücke beim Stuttgarter Ballett

In der Nacht sollen zwar alle Katzen grau sein, doch keine Tageszeit dürfte derart voller Geheimnisse und Zwischentöne sein wie die Zeit zwischen dem Einschlafen und dem Aufwachen. In der Malerei ist es der Bereich des Hell-Dunkel, was nicht heißen muss, des Schwarz-Weiß, in der Literatur ist es das Reich des Geheimnisvollen, auch des Schauders, der Gefahr, in der Musik ist es die Welt der klanglichen Raffinesse, der leisen Töne, der vagen Emotionen. Das Stuttgarter Ballett versucht nun mit einem neuen Programm, die Nacht in Tanz zu definieren.

Geschichten, die die Kunst erzählt? Stories in your Mind in Esslingen

Warum lächelt Mona Lisa? Jahrhundertelang hat diese Frage die Menschen zu Spekulationen, Geschichten, Fantasien angeregt. Théophile Gautier fühlte sich vor ihr wie ein Schuljunge vor einer Herzogin, für Walter Pater war sie die Erfüllung eines tausendjährigen Begehrens des Mannes. Kunstexperten sind sich weitgehend einig, woher der Eindruck des Lächelns kommt: Es ist das Sfumato, mit dem da Vinci die Mundpartie eher vage angedeutet hat. Ist es so einfach? In einer Ausstellung in der Villa Merkel in Esslingen kann man derzeit darüber philosophieren, was an der Kunst angetan ist, solche Fantasien hervorzurufen, „stories in the mind“.

Die Kunst vor dem Happening: Allan Kaprows Frühwerk

Er lud Kunstbesucher in einen Raum, dessen Wände aus Eis bestanden und alsbald zu schmelzen begannen. Er schickte eine Prozession mit Trillerpfeifen, Autoreifen und Ölfässern durch die Straßen von New York. Vor allem wollte er, dass der Kunstbetrachter aktiver Teilnehmer der Kunst sei, reine Zuschauer wollte er nicht, denn für ihn war Kunst alles und alles Kunst: Allan Kaprow war der Vater des Happenings – aber er begann ganz traditionell als Maler. Eine Ausstellung in der Esslinger Villa Merkel zeigt seinen langen Weg hin zum Happening.

Mit der Linie in den Raum: Der Bildhauer Robert Schad

Es gibt zahlreiche Bildhauer, die auch zeichnen, doch in der Regel stehen sich Zeichnung und Skulptur diametral entgegen. Die Zeichnung lebt von der Linie, dem dünnsten, vielleicht auch fragilsten, intimsten Ausdrucksmedium überhaupt, kommt ihr Gedanke doch über die Hand unmittelbar aus dem Kopf. Die Plastik ist ein Gebilde im dreidimensionalen Raum und wird meist aus Materialien geschaffen, die dem menschlichen Körper fremd sind: Stein, Metall. Daher empfinden sich Bildhauer, die auch zeichnen, doch vom Wesen her als plastische Künstler. Bei dem 1953 in Ravensburg geborenen Robert Schad fällt eine solche Unterscheidung schwer, wie eine Ausstellung im Kunstmuseum Ravensburg zeigt.

„Fast wia im richtigen Leben“: Ralf Ziervogels Körperkunst in der Kunsthalle Göppingen

Er lässt sich nicht gerne festlegen. Schon vom Spektrum der eingesetzten Medien her ist Ralf Ziervogel ständig auf der Suche nach neuen Ausdrucksmöglichkeiten. So hat er Videofilme produziert, auf denen er sich alltäglichen Aktivitäten wie dem Zähneputzen widmet, so lange, wie der Zahnarzt es empfiehlt. Er hat Installationen gestaltet, in Berlin plant er einen riesigen Kubus für das Tempelhofer Feld. Bekannt wurde er mit filigranen Zeichnungen, die auf den ersten Blicke wie reine Ornamente wirken, sich bei näherem Hinsehen aber als Zeichnungen von kleinen Figuren bei zum Teil grausamen Aktionen entpuppen. Seit einigen Jahren greift er nicht zum Stift, wenn er zeichnen will, er zeichnet auch keine Körper, er zeichnet mit seinem Körper.

Raum oder/und Bild: Erweiterte Malerei im Kunstmuseum Stuttgart

Viel Revolutionäres hat sich im 20. Jahrhundert in der Welt der Kunst ereignet – die Abstraktion hat die Realitätswiedergabe abgelöst, das Material wurde in seinem Eigenwert erkannt, vor allem aber ist das traditionelle Bild in die Krise geraten. Schon Malewitsch hatte möglicherweise mit seinem „Schwarzen Quadrat“ das letztmögliche Bild gemalt, zur selben Zeit trat Marcel Duchamp aus der Welt des Bildes heraus in die des Alltags und der Objekte. Lucio Fontana verletzte die Bildfläche, indem er sie aufschlitzte, machte so den Raum hinter dem Bild ebenso sichtbar und relevant wie das Bild selbst. „Ausstieg aus dem Bild“ nannte das der ungarische Kunstphilosoph Laszlo Glozer, „erweiterte Malerei“ stellte nun das Kunstmuseum Stuttgart zur Aufgabe für den diesjährigen Sparda-Kunstpreis Kubus.

Passion Schwarz – Pierre Soulages und Kollegen

Es gibt Künstler, die über eine persönliche Handschrift verfügen, an der man sie sofort erkennt. Bei van Gogh dürfte es die heftig aufgespachtelte Farbe sein, bei Picasso das Gesichtsporträt aus mehreren Perspektiven zugleich. Bei manchen Künstlern ist diese persönliche Handschrift an einer Vorliebe abzulesen, etwa für eine Farbe. Bei Yves Klein war es das ganz besondere Blau, bei Rupprecht Geiger das Rot, bei dem 1919 geborenen Pierre Soulages ist es das Schwarz. Es sei für ihn, so bekannte er einmal, eine Leidenschaft, geradezu ein Exzess. Seit seinen Anfängen widmete er sich dieser Farbe, die ja eigentlich eine Unfarbe ist und sich dem Phänomen verdankt, dass sie (nahezu) kein Licht zurücksendet. Dennoch kann man sich ihrer Faszination nicht entziehen. Das Museum Art.Plus in Donaueschingen geht dieser Leidenschaft des französischen Künstlers nach und zeigt auf, dass auch andere Künstler der Versuchung, die von Schwarz ausgeht, erlegen sind.