Es galt, die Üppigkeit der Blumen möglichst naturgetreu wiederzugeben, und das mit Pinsel und Farbe. Die Niederländer vollbrachten dabei im 17. Jahrhundert wahre Malwunder. Doch die Zeit, in der die Malerei die Realität abzubilden hatte, ist längst Geschichte, und so sollte man meinen, ein Blumenstillleben habe in der Kunst des 20. Jahrhunderts, gar der Gegenwart, keinen Platz. Doch weit gefehlt, wie eine Ausstellung in der Galerie Schlichtenmaier zeigt: „Blumen und andere florale Impressionen“.

Näher an der Realität der Natur kann man kaum mehr sein als Ralph Fleck. Er porträtierte eine Rosenknospe und hielt sich dabei so eng an seine Vorlage, dass er sogar die Sorte angibt, die ihm als Modell gedient hatte – „Pharao“ ; er hat sogar den leicht bläulichen Hauch im Rotton der Sorte getroffen. Und doch könnte sein Bild von 1993 kaum weiter von einem Natureindruck entfernt sein: Die Blüte setzt sich eindeutig aus dicken Pinselstrichen zusammen, sie baut sich geradezu wie aus einzelnen Versatzstücken künstlich auf: Natur geht unversehens über in Künstlichkeit, in Kunst, denn sein Bild ist weniger Porträt einer Blüte als vielmehr Inbegriff des Blühens schlechthin.

Das gilt auch für den blühenden Garten, den Wilhelm Geyer ein halbes Jahrhundert vor Flecks Bild gemalt hat, denn was sich da dem Betrachter darbietet, ist zwar durchaus als Garten erkennbar, doch eigentlich hat Geyer den Inbegriff des Blühens gestaltet, ein Sinnbild des Werdens, das den Anschein erweckt, als wolle es nie vergehen. Zugleich aber ist auch dieses Bild nichts als Malerei. Jeder leuchtende Blühaspekt ist hervorgerufen durch eine Vielzahl an farbigen Pinseltupfern.

Dabei braucht man nicht unbedingt den Anschein eines Natureindrucks, um den Eindruck von Blühen zu erwecken. Cordula Güdemann malte streng genommen ein rein abstraktes Bild, das sich über einem blauen Hintergrund im Zentrum vorn zu einem roten Fleck verdichtet. Das ist eine pure Komposition aus Farbe, und doch trifft sie so mit ihrem Bildtitel genau das, was der Betrachter in seiner Vorstellung dabei zu sehen meint: „Zum Beispiel Rosen“.

Der Maler, das macht diese Ausstellung deutlich, kann mit Pinsel und Farbe Natureindrücke nachzuahmen versuchen und mit an alten Traditionen geschulter Technik einen Blumenstrauß in einer Vase porträtieren, wie Alfred Lehmann es 1948 tat. Aber er kann sich auch auf wenige farbige Striche aus Pastellkreide beschränken wie Manfred Henninger zwanzig Jahre danach, und auch diesem Bild fehlt nichts, was zum Eindruck von Blüten in voller Strahlkraft gehört.

Katharina Gierlach, Sumpfschwertlilie II (Iris pseudacorus), 2022

Katharina Gierlach, Sumpfschwertlilie II (Iris pseudacorus), 2022

Faszinierend wird es, wenn bei solcher Malerei der Einsatz der Technik im Vordergrund zu stehen scheint wie bei Katharina Gierlach. Sie hat Ölfarbe reliefhaft auf die Leinwand gestrichen – und zugleich den Eindruck des kraftvollen Blühens hervorgerufen. Kunst braucht manchmal eben nicht mehr als eine Andeutung, den Rest besorgt die Vorstellungskraft des Betrachters. Wilhelm Imkamp beispielsweise hat streng genommen lediglich eine von grüner Farbe dominierte Bildfläche durch einige Einzeichnungen aus schwarzen Linien und bunten Farbflecken belebt und kommt damit dem Blick in ein Gartenbeet sehr nahe, auch wenn nichts davon auch nur annähernd naturnah ausgestaltet wäre.

Dabei hätten es Künstler von heute im Unterschied zu ihren niederländischen Kollegen des 17. Jahrhunderts, die sich der naturgetreuen Wiedergabe von Blüten widmeten, einfach, Blüten naturgetreu abzubilden: sie benötigten dazu lediglich den Fotoapparat. Doch gerade wenn sich Künstler heute dieses Abbildmittels bedienen, kommt es ihnen interessanterweise gar nicht einmal auf die perfekte Wiedergabe von Natur an. Oftmals wirken gemalte Bilder wie Fotografien und umgekehrt, die medialen Grenzen verwischen sich.

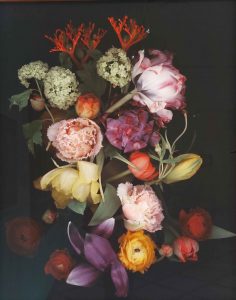

Luzia Simons, Stockage 215_2/5, 2024

Luzia Simons, Stockage 215_2/5, 2024

Luzia Simons hat auf einem Scanner echte Blüten arrangiert und mit dem Gerät optisch abtasten lassen. Näher am Naturoriginal kann man kaum sein, und doch wirkt das Bild mit seinen prachtvollen Farben vor dem schwarzen Hintergrund – sie hat den Deckel des Scanners beim Kopieren offengelassen – wie eine geheimnisumwitterte Szene aus einer anderen Welt.

Wie aus einer anderen Welt wirken auch die Aquarelle von Bernd Koberling: zart durchscheinende abstrakte Kompositionen – ein Blühen, wie es möglicherweise im ewigen Eis vorstellbar ist – „Arktisches Blühen“.

Und dann gibt es ja noch die dunkle Seite der Blüte, wie sie in der Dichtung Charles Baudelaire beschrieben hat, die Fleurs du Mal, die Blumen des Bösen. Sie schwebten offenbar Cornelia Schleime vor ihrem geistigen Auge, als sie in einem Frauenporträt darauf hinwies, dass zur Rose stets auch Dornen gehören. Sie stechen dem Frauenkopf von allen Seiten in das Gehirn, derweil aus dem Mund eine üppige Blume quillt – Gedanken und Worte scheinen hier zwei unterschiedliche Sprachen zu sprechen. Und Martin Klimas verweist auf die Gefährdung und Vergänglichkeit, die untrennbar mit dem Naturphänomen Blühen verbunden sind. Er hält auf einem Foto den Bruchteil einer Sekunde fest, in dem eine Pistolenkugel eine Vase durchschießt.

Kunst und Natur, so scheint es, gehören zwei höchst unterschiedlichen Seinssphären an und können doch faszinierende Symbiosen eingehen.

„‚Aus tausend grünen Spiegeln‘“. Blumen und andere florale Impressionen“. Galerie Schlichtenmaier, Dätzingen, bis 13.9.2025