Konträrer hätten die Griechen sich die Götter nicht vorstellen können. Da ist auf der einen Seite Apoll – Sinnbild für das Schöne, Lichte, die Reinheit und die Künste, vor allem den Gesang und die Dichtung. Und da ist Dionysos, der Gott des Weins und daher wohl auch der Freude, aber auch der Triebhaftigkeit, des Rausches und der Fruchtbarkeit, und auch er ein Quell der Künste; auf den Dionysien entwickelte sich die griechische Tragödie. Dionysos steht für die Extreme, die Unbändigkeit, die Hemmungslosigkeit und damit für die Ekstase. Was dieses Phänomen, das sowohl körperliche als auch emotionale Komponenten hat, verursacht, erkundet eine Ausstellung im Kunstmuseum Stuttgart, schließlich ist Kunst in der Lage, unser Bewusstsein zu verändern und an Grenzen zu treiben, die dem Alltag und der Normalität fremd sind.

Archiv des Autors: Dr. Rainer Zerbst

Und sie bewegt sich doch! „Squares in Motion“ im Museum Ritter

Das Kunstwerk ordne Farben und Formen nebeneinander an, so befand Gotthold Ephraim Lessing 1766, im Gegensatz zur Dichtkunst, deren Worte nacheinander folgten. Dichtung sei also Zeitkunst und könne daher Handlungen darstellen, bildende Kunst dagegen nur Gegenstände. Diese Auffassung hat bis heute durchaus Geltung, „Leben“ erhält demnach ein Kunstwerk erst im Geist des Betrachters, in dessen Deutung. Doch seit Beginn des 20. Jahrhunderts begann die Kunst, sich zu bewegen, sei es durch Lichteffekte, sei es durch Motoren. Die von Lessing konstatierte Beschränkung war aufgehoben. Das Museum Ritter führt nun vor, was dabei „Bewegung“ alles sein kann – natürlich, wie stets in diesem Museum, im Quadrat: „Squares in Motion“.

Aus der Tradition in die Moderne: Shades of White am Stuttgarter Ballett

Es gab Kunstepochen, da galt die Übernahme eines musikalischen Satzes oder ein langes Zitat eines geschätzten Komponisten als Ausweis der Hochachtung vor dem Kollegen, zugleich reihte man seine eigene Kunst ein in die Reihe der hehren großen Werke. Spätestens seit dem Geniekult der Romantik und erst recht im 20. Jahrhundert gilt derlei eher als Beleg für eine gewisse Rückständigkeit. Dabei braucht das Neue das Alte wesensmäßig, sei es, um sich von ihm abzusetzen, sei es, um Entwicklungen deutlich zu machen. Selbst die Revolution – als extreme Umkehr oder Negation des Alten – kommt ohne die Tradition nicht aus. Dass auch ein unverhohlener Rückgriff auf Tradition Neues nicht ausschließen muss, zeigt ein Abend des Stuttgarter Balletts.

Ensemble © Stuttgarter Ballett

Vom Ton zum Bild – Bildende Künstler und Johann Sebastian Bach

Die Bedeutung eines Komponisten kann man an der Zahl der Aufführungen und Interpretationen seiner Werke ablesen. Da steht Johann Sebastian Bach gewiss nicht schlecht da. Ein Maß für seinen Rang ist aber auch die Anzahl von Kunstwerken, die durch seine Musik angeregt wurden – und da erwies sich Bach als wahrer Inspirationsquell. So regte seine Musik zahlreiche Musiker an, sei es, seine Werke zu bearbeiten, wie dies Leopold Stokowski mit Orgelstücken für Orchester tat, sei es, Bachs Kompositionen in neuen Tonsprachen weiterzuführen wie etwa Dieter Schnebel. Aber auch die bildenden Künstler ließen sich vor allem von dem Meister der genau strukturierten Komposition anregen, bezeichnenderweise Vertreter der abstrakten Kunst, die sich ganz auf formale Aspekte konzentriert. Aus Anlass der 333. Wiederkehr von Bachs Geburtstag hat das Stadtmuseum Tübingen acht Tübinger Künstler um eine Hommage gebeten.

Axel von Criegern, Brandenburgische Konzerte, 2018

Gralsritter ohne Gral. Árpád Schilling inszeniert Lohengrin an der Oper Stuttgart

Als der fast schon legendäre Wagnertenor Leo Slezak den Lohengrin sang, soll er dem Schwan, der soeben seinen Nachen nach Brabant gezogen hatte, nachgerufen haben: „Wann kommt der nächste Schwan?“ War das noch ungebrochenes Vertrauen in die von Wagner szenisch manchmal aberwitzig märchenhaft vorgeschriebene Bühnenwelt, in der der Schwan ebenso selbstverständlich auf der Bühne erscheint wie Lohengrin als Leuchtgestalt vom fernen Gral? Oder deutete sich hier bereits eine leise Distanzierung von dieser Vorstellungswelt an? Heute jedenfalls gibt diese Oper den Regisseuren einiges zu bewältigen. Für den Ungarn Árpád Schilling, der Lohengrin jetzt für die Oper Stuttgart inszeniert hat, war der Vogel nicht das einzige, was er einer strengen Überprüfung unterziehen musste.

Der Thomaskantor in mannigfachem Gewand. Annäherungen an Johann Sebastian Bach

Da die unterschiedlichsten Musikensembles seit Jahrzehnten bemüht sind, den Klang wiederzufinden, der zu Bachs Zeiten gegolten hat, sollte man meinen, dass die Tradition der Bearbeitungen von Werken des Thomaskantors vorüber sei, doch offenbar fordert ausgerechnet dieser Meister der klaren Form, der Struktur und der Systematik in der Musik Künstler der unterschiedlichsten Gattungen zu neuen Kreationen heraus. Zur 333. Wiederkehr von Bachs Geburtstag hat sich das Museum der Universität Tübingen zusammen mit dem Fachbereich Kunst und Kultur der Stadt Tübingen dem Spektrum der Bearbeitungen gewidmet – und das begann schon sehr früh.

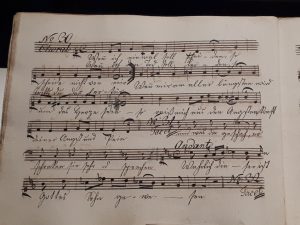

J. S. Bach / F. Mendelssohn-Bartholdy. „Wenn ich einmal soll scheiden“ Choral aus der Matthäuspassion BWV 244. Altstimme für die Aufführung durch Felix Mendelssohn-Bartholdy am 11. März 1829

System und Fantasie – konkrete Kunst als optisches Labor

Nichts sei konkreter als eine Linie, eine Farbe und eine Oberfläche, so formulierte es Theo van Doesburg 1930 in seinem Manifest der konkreten Kunst und legte damit den Grundstein für eine Kunstrichtung, die völlig auf gegenständliche Beschreibung, Emotion oder subjektiven Ausdruck verzichten sollte zugunsten einer reinen Form. Sie hat bis heute nichts an Faszination verloren, obwohl sie dem Betrachter nicht immer leicht zugänglich ist, entwerfen die Künstler in ihr doch meist mathematisch fundierte Systeme, deren Möglichkeiten sie dann austesten. Seit dreißig Jahren hat sie in Reutlingen in einer auf der Privatsammlung von Manfred Wandel basierenden Stiftung ein international renommiertes Forschungsforum. Jetzt sind Teile davon durch eine Schenkung in die Sammlung des Kunstmuseums Reutlingen übergegangen, deren neue Sparte „Kunstmuseum Reutlingen / konkret“ nun einen ersten Überblick präsentiert: „Arbeiten aus System.“

Künstliche Realitäten: Der Maler Julius Herburger

Das Frühwerk eines Malers ist meist geprägt durch ein Suchen: Man kann Vorbilder erkennen, die zum Teil noch epigonal verarbeitet wurden, man kann tastende Versuche ausmachen, aus denen sich dann möglicherweise das herausschälte, was als typischer Personalstil später zur Reife gedeihen sollte. Bei zwei Künstlern, die in den 20er Jahren an der Stuttgarter Akademie studiert haben, war das anders. Wilhelm Geyer verblüffte schon als Student mit einer Auflösung der Figuren in lauter Farbklänge, die er beibehalten sollte, und Julius Herburger, wie Geyer Student bei Christian Landenberger, entwickelte eine Bildgestaltung, die einzigartig in dieser Zeit dastand. In der Kunststiftung Hohenkarpfen lässt sie sich derzeit nachvollziehen.

Vier Männer am Strand, 1926

Malerei ganz aus dem Malakt heraus: Wilhelm Geyer

So radikal die Moderne den Gegenstand aus der Malerei auch entfernt haben mag – dieser Auflösungsprozess nahm eine lange Zeit in Anspruch. Die Kubisten nahmen sich für ihre formale Zerlegung die Geometrie zu Hilfe, die Expressionisten die jeglicher Natürlichkeit entgegenstehende Farbgebung, aber schon der Impressionismus läutete diesen Vorgang ein, so sehr er auch der Landschaft und dem Licht in der freien Natur noch verpflichtet war. Wilhelm Geyer schlug einen ganz eigenen Weg ein, wie jetzt eine Ausstellung in der Städtischen Galerie Böblingen belegt.

Vierflügelaltar „Das Kirchenjahr“. Advent – Verkündigung, 1925/26

Wirklichkeits-Bilder: Fotografien der letzten fünfzig Jahre im Schauwerk Sindelfingen

Sie diente dem Ziel, die Realität möglichst exakt abzubilden, die Fotografie sollte es exakter und auch „neutraler“ ermöglichen, als dies dem Maler vergönnt war, der etwa in der Porträtmalerei dem Modell zwar möglichst nahe kommen wollte, indem er es „naturgetreu“ wiedergab, der sich aber dennoch bereits durch den Pinselstrich von der Realität entfernte. Kunstcharakter wurde der Fotografie denn auch zunächst einmal abgesprochen. Der Künstler erschaffe die Wirklichkeit, so meinte noch 1963 der Kunsttheoretiker Karl Pawek, der Fotograf sehe sie. Doch da hatte diese Erfindung längst Einzug in die Kunstwelt gehalten und wurde 1977 auf der documenta mit einer eigenen Abteilung geadelt. Das Schauwerk Sindelfingen ermöglicht nun einen Einblick in das Wesen moderner Fotografie während der vergangenen fünfzig Jahre.