Mit einer Günther Uecker-Ausstellung fing es an, das Leben der Kunsthalle Göppingen, anno 1989 in einer Stadt, in der Kunst bis dahin allenfalls im Foyer der Stadthalle zu sehen war. Seither gibt es also einen eigenen Kunsttempel, wenn auch in einer Gegend, in der man derlei nicht unbedingt suchen mag. Doch der Ort entwickelte Leben, Kunst von heute, Avantgarde, oft noch ehe eine documenta in Kassel auf einen Künstler aufmerksam wurde. Nun konnte auch noch ein Literaturstipendium eingerichtet werden, benannt nach einem Dichter, der Göppingen nie zu Gesicht bekommen hat: Rainer Maria Rilke, und der erste Stipendiat, Kai Bleifuss, widmete sich in einem Buch sinnigerweise dem Genius loci, der Kunsthalle, wenn auch nicht der Kunst.

Archiv des Autors: Dr. Rainer Zerbst

Vom Standesvertreter zum Individuum: Das Kind in der Kunst des 19. und 20. Jahrhunderts

In der Renaissance vertreten sie ihren Stand. Kinder als Individuen kennt die bildende Kunst Jahrhunderte hindurch nicht. Erst die Niederländer entdecken das Kind als solches, zeigen ese auch beim Spielen, doch meist in der Gruppe, als Einzelbildnis bleibt es Rarität. Galten Kinder dem Adel als Symbol der Weiterführung des Geschlechts, so dem Bürgertum im 19. Jahrhundert als Zubehör zur Familie wie die Eltern und Großeltern. Erst das 20. Jahrhundert würdigt das Kind als eigenständiges Wesen, bis hin zur Schnappschusskultur unserer Tage, wie eine Ausstellung im Museum Biberach zeigt.

Johann Friedrich Dieterich, Baroness Marie von Maucler und Baron Emile von Maucler

Nicht gläubig, aber theologisch versiert: HAP Grieshaber und die Bibel

Er trat früh aus der Kirche aus, fühlte sich stets als linksorientierter engagierter politischer Zeitgenosse, war Mitglied der Kommunistischen Partei: Der Holzschneider HAP Grieshaber war alles andere als ein Mann der Kirche, welcher Konfession auch immer, wiewohl er durch sein pietistisch geprägtes Elternhaus die Kirche intensiv kennengelernt hatte, vielleicht auch gerade deswegen. Dennoch lässt sich dieser Künstler, der sich mit seinen Holzschnitten für den Erhalt der Natur und gegen Diktaturen und faschistische Regimes eingesetzt hat, als großer religiöser Künstler bezeichnen, zumindest nach der Zahl religiöser Bildthemen in seinem Oeuvre zu urteilen. Eine Ausstellung im Reutlinger Spendhaus stellt sie vor – nicht etwa unter dem Titel: „Die Bibel bei Grieshaber“, sondern allgemein „Menschheitsbilder eines Ketzers“, und das mit gutem Grund.

Das Leben – ein Abgrund. Künstler zeichnen Bilder der Gewalt

Der Mensch sei dem Menschen ein Wolf, so formulierte es Thomas Hobbes vor knapp vierhundert Jahren, jeder kämpfe gegen jeden. Zu egoistisch seien die Menschen, sodass jeder nur seinen Vorteil im Sinne habe, und zwar aus ganz natürlichen Gegebenheiten heraus, schließlich müsse sich ein jeder selbst erhalten. Entsprechend haben die Künstler ihr Weltbild in ihren Werken gezeichnet. William Shakespeares Stücke sind voller Gräueltaten, Francisco de Goya geißelte die Übel des Kriegs zur Zeit Napoleons, und Picasso setzte der Bombardierung Guernicas ein grausiges Denkmal. Dass Gewalt nicht nur in Zeiten des Kriegs herrscht, sondern das ganz Leben durchzieht, zeigt eine Ausstellung in der Städtischen Galerie Böblingen.

Auf den Baum gekommen? Schwäbische Weihnachtsbräuche

Er ist wohl das Weihnachtssymbol schlechthin – der Tannen-, Christ- oder auch Weihnachtsbaum. Theodor Storm hat ihm ein verherrlichendes Denkmal gesetzt. Allüberall auf den Tannenspitzen, so verkündet bei ihm Knecht Ruprecht, sah er goldene Lichtlein sitzen. Das ist der Weihnachtsbaum in all seiner Lichterpracht. Doch Storm konnte dieses Loblied auf den Baum nur singen, weil er in Husum saß, im protestantischen Norden. Im Süden hätte er ein anderes Bild finden müssen, wie eine Ausstellung mit Weihnachtsbräuchen im schwäbischen Raum im Wasserschloss Glatt zeigt.

Christbaum mit historischem Baumschmuck, Foto: HP Kammerer, Rottweil

Wie eine Flasche zur Kunst wurde: Nebukadnezar im Forum Kunst Rottweil

Er zerstörte Jerusalem und führte die Juden in die Babylonische Gefangenschaft: Nebukadnezar II., jedem Bibelkenner ist er vertraut. Aber auch Weinkennern ist Nebukadnezar ein Begriff – als Flasche. Fünfzehn Liter fasst sie. 120 leere Exemplare erwarb das Forum Kunst Rottweil und schickte sie an alle noch lebenden Künstler, die seit der Gründung des Forums dort ausgestellt haben. Das Projekt steht in einer langen Tradition am Forum Kunst. So wurden schon Koffer an Künstler verschickt mit der Bitte, sie zu füllen, Spiegel, mit der Aufforderung, sie in Kunst zu verwandeln. 93 der Flaschen kamen zurück – zum Teil drastisch verändert.

Liebe in Zeiten der Kälte. Cherubinis Medea an der Oper Stuttgart

Genau genommen ist sie ein Monster: Medea hat auf der Flucht mit ihrem Geliebten Iason von ihrer Heimatinsel Kolchis, von der sie das Goldene Vlies entwendet hatten, ihren Bruder, der sie verfolgte, zerstückelt. Dann, in Korinth, als Iason sich der Königstochter Kreusa hingibt und Medea, mit der er zwei Söhne hat, verstößt, tötet sie die Nebenbuhlerin und ihre beiden Söhne: Eine Rächerin ohne Maß – und doch ist sie zugleich auch Heldin. Ob Euripides, Grillparzer oder Christa Wolf – sie alle fühlten sich zu einer Frau hingezogen, die ganz um der Liebe willen lebt. 1797 hat Luigi Cherubini den Stoff auf die Opernbühne gebracht und damit, nach den Worten von Johannes Brahms, „das Höchste in dramatischer Musik“ geschaffen. Für Stuttgart hat Peter Konwitschny dieses Werk inszeniert.

Genau genommen ist sie ein Monster: Medea hat auf der Flucht mit ihrem Geliebten Iason von ihrer Heimatinsel Kolchis, von der sie das Goldene Vlies entwendet hatten, ihren Bruder, der sie verfolgte, zerstückelt. Dann, in Korinth, als Iason sich der Königstochter Kreusa hingibt und Medea, mit der er zwei Söhne hat, verstößt, tötet sie die Nebenbuhlerin und ihre beiden Söhne: Eine Rächerin ohne Maß – und doch ist sie zugleich auch Heldin. Ob Euripides, Grillparzer oder Christa Wolf – sie alle fühlten sich zu einer Frau hingezogen, die ganz um der Liebe willen lebt. 1797 hat Luigi Cherubini den Stoff auf die Opernbühne gebracht und damit, nach den Worten von Johannes Brahms, „das Höchste in dramatischer Musik“ geschaffen. Für Stuttgart hat Peter Konwitschny dieses Werk inszeniert.

Die Welt, in der wir leben müssen: Der Maler Patrick Angus

Sexualität in der Kunst ist nahezu ubiquitär: Akte sind ein beliebtes Motiv seit der Antike, verführerische Frauen wie Manets Olympia sind Klassiker, die Bildwelt eines Picasso ist ohne körperliche Attraktion kaum denkbar. Weniger häufig findet sich Homosexualität in der Kunst, obwohl sie unter Künstlern nicht gerade selten ist. Caravaggio war es, bei Michelangelo wurde es gelegentlich vermutet, und im 20. Jahrhundert, zumal in der zweiten Hälfte, sind in der Kunstszene Schwule keine Seltenheit – was man an den Bildern durchaus auch ablesen kann. Caravaggios kraftvolle Körperlichkeit deutet darauf hin, die so genannten Jungen Wilden Salomé und Rainer Fetting tauchten mit ihren Bildern in die Schwulenszene ein, David Hockneys „Boys“, nicht selten am Swimmingpool, wurden zu seinem Markenzeichen. Weniger berühmt ist Patrick Angus, lange Geheimtipp, zumal er schon 1992 mit 38 Jahren an Aids starb. Er gilt sogar als Chronist der amerikanischen Schwulenszene. So jedenfalls kündigt ihn das Kunstmuseum Stuttgart an, das jetzt eine erste umfassende Retrospektive zeigt.

Deutsche Wurzeln: Samuel Beckett im Literaturmuseum der Moderne

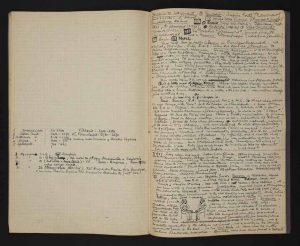

Er ist der am zweithäufigsten aufgeführte französische Autor außerhalb von Frankreich, auch wenn er auf unseren Bühnen nicht mehr so oft anzutreffen ist wie in den 80er oder 90er Jahren: Samuel Beckett. Dabei war er Brite, nahm die irische Staatsbürgerschaft an und schrieb zunächst in seiner Muttersprache, bis er sich ganz der französischen Sprache zuwandte und seine Werke erst dann selbst ins Englische übertrug. Frankreich also prägte ihn, auch James Joyce, von dem er einige Texte ins Französische übersetzte. Eine Ausstellung im Literaturmuseum der Moderne in Marbach zeigt, dass die vielleicht wesentlichsten Impulse für sein Denken und Schaffen deutschen Ursprungs sind: German fever.

German Diaries, Notebook 3, 6.-7. Februar 1937 (Foto: DLA Marbach)

Farbe, was bist du? Rupprecht Geiger im Schauwerk Sindelfingen

Es gibt Künstler, die der Kenner geradezu spontan mit einer bestimmten Farbe in Verbindung bringt. Bei Yves Klein ist es das Blau, bei Vincent van Gogh das leuchtende Chromgelb, bei Rupprecht Geiger ist es das Rot, genauer: Pink – auch für einen Maler des 20. Jahrhunderts eine ungewöhnliche Farbe, zumal Geiger Jahrgang 1908 war und seine Farbe lange vor der Erfindung der Neonfarben fand, wie man sie von Textmarkern kennt, die ja auch nicht selten Striche in Pink von sich geben. Wenn jetzt das Schauwerk in Sindelfingen eine Ausstellung unter den Titel Pinc kommt! stellt, dann kann es sich nur um Rupprecht Geiger handeln und dann ist garantiert, dass der Ausstellungsbesucher mit intensiven Seherlebnissen konfrontiert wird.