Braucht Hoffmann wirklich drei Frauen, von denen er in Jacques Offenbachs Oper erzählt? Oder sind es in Wirklichkeit nur drei Facetten des Weiblichen, das er in nuce in einer einzigen Frau verkörpert glaubt, der Opernsängerin Stella, die angeblich, während er mit seinen Saufkumpanen in Lutters Weinkeller den Alkoholspiegel in seinem Blut langsam aber stetig ansteigen lässt, im Opernhaus nebenan Mozarts Donna Anna singt – angeblich, denn in Offenbachs Oper bzw. in Hoffmanns Universum weiß man nie, woran man eigentlich ist. Zumal, dies einer der grandiosen, subtilen Einfälle Offenbachs, diese Sängerin in seiner Oper als einzige Figur nicht singt – sie ist eine Sprechrolle.

Archiv des Autors: Dr. Rainer Zerbst

Kunst zwischen Wissen und Ahnen – Florian Haller und Sebastian Marokko Walter

Wo das Wissen an seine Grenze kommt, wo die Wissenschaft so theoretisch oder gar hypothetisch wird, dass sie dem „Normalsterblichen“ keinerlei Anschauung mehr vermittelt, da könnte die Stunde der Kunst schlagen, denn sie vermag Phänomene aufleuchten zu lassen, die sich dem rationalen Zugriff entziehen. Eine Ausstellung in der Städtischen Galerie in Schwenningen stellt diese Hypothese nun in Frage. Sie versucht aufzuzeigen, was Kunst und Wissenschaft gemeinsam haben könnten.

Vorher – Nachher? Kunst als Zwischenwelt im Museum Art Plus Donaueschingen

Vor dem Museum Art Plus stehen dicht an dicht zwei Telefonzellen. Zwischen ihnen wölbt sich eine Art Kissen – aus Metall. „Rohrschachtelefon“ nennt Sebastian Kuhn seine Arbeit und bietet eine Einstimmung auf das, was im Museumsgebäude folgt: Eine Auseinandersetzung mit dem „“Between“, so der Ausstellungstitel, dem „Dazwischen“ – in diesem Fall der Frage: Was geschieht zwischen den Zellen, was geschieht mit denen, die versuchen in den Zellen zu kommunizieren, denn statt der Telefonapparate finden sich lediglich Neonröhren und Spiegel: Wer hier telefonieren will, ist ganz auf sich geworfen.

Malen als Schöpfungsakt. Fred Thieler

Es gibt Künstler, die man auf den ersten Blick einer Stilrichtung zuordnen kann. Dazu zählt gewiss Fred Thieler. Mit seinen Farbimpressionen und -landschaften, die wie zufällig auf Leinwand und Papier entstanden zu sein scheinen, ist er ein Musterbeispiel für die Richtung, die als „Informel“ in der 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts die Kunstentwicklung prägte und für deren Charakterisierung sich Begriffe wie “Formlosigkeit“ und „uneingeschränkte Spontaneität“ eingebürgert haben. Beide treffen auch auf die Gemälde von Fred Thieler zu – und doch, wie eine Ausstellung in der Galerie Schlichtenmaier deutlich macht, beileibe nicht nur.

Fragil – Stabil: Angela M. Flaig und Armin Göhringer in der Zehntscheuer Rottenburg

Geometrische Körper aus Samen – ätherische weißliche Luftgebilde, die beim leisesten Lufthauch zu zerfallen drohen auf der einen Seite. Baumstämme mit der Kettensäge bearbeitet, zerlegt in lauter Einzelteile, schwarz bemalt, dass man die Maserung des Holzes kaum mehr erkennen kann auf der anderen Seite. In der Zehntscheuer Rottenburg begegnen sich mit Arbeiten von Angela M. Flaig und Armin Göhringer Gegensätze, wie sie krasser kaum sein könnten, und dennoch entstand eine Ausstellung von faszinierender Geschlossenheit.

Angela Flaig, Schalen

Textile Vielfalt im deutschen Südwesten – am Beispiel Esslingen

Deutschland ist reich an so genannten Industriedenkmälern. Sie zeugen von einer wirtschaftlichen Blüte, die einst ganze Regionen prägte wie die Kohleindustrie im Ruhrgebiet und die inzwischen Opfer der wirtschaftlichen Entwicklung geworden ist. Heute dokumentieren ehemalige Industrieanlagen diese Vergangenheit wie etwa die Völklinger Hütte im Saarland. Auch Esslingen am Neckar kann auf eine ruhmreiche industrielle Vergangenheit zurückblicken, die „Esslinger Wolle“ war europaweit ein Begriff, doch kein einziges Bauwerk zeugt heute noch von dieser Epoche. Eine Ausstellung im Esslinger Stadtmuseum schafft Abhilfe.

Ein Leben zwischen Kirchen, Stein und Masken – der Bildhauer Willi Bucher

Vielen gilt er als der „Maskenbucher“ – der Bildhauer Willi Bucher in Fridingen Seit Jahrzehnten schnitzt er traditionelle Masken für die Fastnacht seiner alemannischen Heimat – doch das ist nur eine Nebenbeschäftigung: Denn Willi Bucher ist nicht Handwerker, sondern vielseitig ausgebildeter Bildhauer, und die Masken, die er schnitzt und mit vielerlei ungewöhnlichen Materialien versieht, sind Kunstwerke, in vielen Ausstellung bereits gezeigt.

Nerven, Muskeln und ätherische Ästhetik: „Kammerballette“ in Stuttgart

Was geschieht im menschlichen Gehirn, wenn man Musik hört – eine Frage, die für jeden Choreographen von Interesse sein dürfte, schließlich entsteht in der Regel in der Auseinandersetzung mit musikalischen Reizen der schöpferische Prozess, in dem Bewegungen und Bewegungsmuster für die Tänzer entwickelt werden. Insofern war es ein raffinierter Einfall von Katarzyna Kozielska, in einem Labor ein Elektroenzephalogramm von sich aufzeichnen zu lassen, das ihre Gehirnströme unter Muskeinfluss festhielt. Dem choreographischen Resultat dieses Experiments gab sie den Titel „Neurons“, auch das sehr sinnvoll, schließlich sind Neuronen die elementaren Bestandteile unseres gesamten Nervensystems und damit verantwortlich für sämtliche Prozesse des Lebens, also auch für den Tanz.

Foto: Roman Novitzky (C) Stuttgarter Ballett

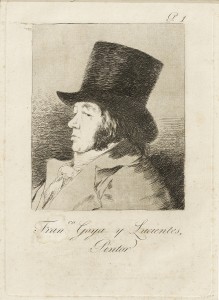

Schattenseiten des Menschen: Francisco Goyas Radierungen

Eigentlich sind Werk und Biographie dieses Mannes kaum zu begreifen. Da malte Francisco Goya Mitglieder des spanischen Hofes mit schonungsloser Offenheit, porträtierte geradezu fratzenhafte Gesichter und wird doch akzeptiert, sogar zum Hofmaler ernannt. Es dürfte einer der seltenen Fälle sein, wo Ehrlichkeit, und zwar gnadenlose Ehrlichkeit, von der feinen Gesellschaft offenbar ohne große Probleme hingenommen, sogar honoriert wird. Und dann zieht sich dieser Hofmaler Goya plötzlich weitgehend von repräsentativen Porträts der Adelsgesellschaft zurück und widmet sich in den 90er Jahren des 18. Jahrhunderts intensiv der Graphik, der Radierung. Die Galerie Stihl in Waiblingen zeigt seine vier großen Zyklen. Der erste trägt den harmlosen Titel: „Caprichos“, das heißt „ Launen“ – ist aber ein wahres Pandämonium menschlicher und gesellschaftlicher Mängel.

© Morat-Institut Freiburg i. Brsg. Foto: Bernhard Strauss

Bizets Amour fou als Albtraum an der Oper Stuttgart

Bizets „Carmen“ leidet am Postkartenklischee ihrer Rezeptionsgeschichte. Bizets Titelfigur scheint festgelegt auf die selbstbewusste Frau, die Verführertin schlechthin, ja sogar den Vamp – eine Vorläuferin von Alban Bergs Lulu. Regisseur Sebastian Nübling scheint vordergründig diesem Klischee zu folgen, und doch bricht er es zugleich auf. Er niszeniert nicht die tragische Liebesgeschichte des in die hübsche temperamentvolle Frau vernarrten Sergeanten Don José, er inszeniert all jene Männerträume, die zu dem Zerrbild dieser Carmen geführt haben.