Er war ein Meister kleinbürgerlicher Trivialitäten, Hoffnungen und Enttäuschungen, patriarchalischer Rollenverständnisse und ein früher Mahner vor der Gefahr eines aufkeimenden Nationalismus: Ödön von Horváth. Als Ziel seiner Arbeit bezeichnete er die Demaskierung des Bewusstseins, und damit dürfte er, wiewohl seine Stücke unverkennbar die Gesellschaft der 20er und 30er Jahre zum Inhalt haben, auch im 21. Jahrhundert, einer Gegenwart zunehmender Nationalismen und „alternativer Fakten“, von erschreckender Aktualität sein – und gezeigt haben dass Karl Marx möglicherweise Recht hatte mit seiner Behauptung, das gesellschaftliche Sein bestimme das Bewusstsein. In Horváths 1932 uraufgeführtem Stück Kasimir und Karoline ist Chauffeur Kasimir gerade arbeitslos geworden, und dieses Schicksal prägt sein ganzes weiteres Tun und Denken. Wem seine Arbeit genommen wird, der verliert auch seine Braut. Über Kasimir und Karoline droht von Anbeginn an eine Zukunft Kasimir ohne Karoline.

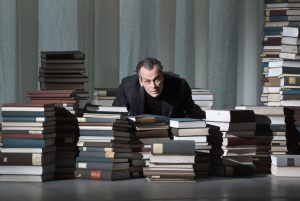

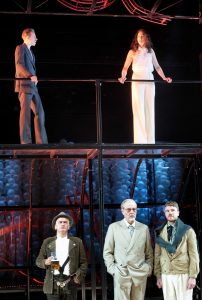

Peer Oskar Musinowski (Kasimir), Manja Kuhl (Karoline), Horst Kotterba (Speer), Andreas Leupold (Rauch), Paul Grill (Schürzinger). Foto: Thomas Aurin