Mit der industriellen Nutzung von Dampfmaschinen wurde Blech einer der populärsten Metallstoffe, konnten jetzt doch Metallblöcke hauchdünn ausgewalzt und damit in jede gewünschte Form gebracht werden. Davon profitierte nicht zuletzt die Spielzeugindustrie. Die großen Hits bis heute sind Modelleisenbahnen, aber auch Flugzeuge, Kinderküchen und Tiere, zumal wenn sie aufziehbar und somit beweglich waren. Inzwischen sind derlei Spielzeuge vor allem aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts rare Sammlerstücke, seit der Kunststoff das Blech abgelöst hat. Sammler fotografieren ihre Schätze, um sie zu dokumentieren. Die Berliner Künstler Sebastian Köpcke und Volker Weinhold gingen den umgekehrten Weg: Sie begannen Blechtiere zu sammeln, um sie fotografieren zu können. Es entstand ihre mechanische Tierwelt.

Archiv des Autors: Dr. Rainer Zerbst

Zwischen Chaos und Ordnung: Aron Rauschhardts Reutlingenbild

Kunststipendien für Nachwuchskünstler bestehen in der Regel aus – häufig einmaligen – Geldzuwendungen oder zeitweilig zur Verfügung gestellten Atelierräumen. Die HAP Grieshaber Stiftung in Reutlingen kombiniert beides. Seit 1994 lädt sie alle zwei Jahre einen Absolventen einer Hochschule für zehn Monate in eine eigens dafür eingerichtete Atelierwohnung ein mit einer monatlichen Zuwendung von 1.200 Euro. Außerdem hat der Stipendiat Gelegenheit, seine Kunst in einer Ausstellung samt Katalog zu präsentieren – oftmals der erste Katalog in der noch jungen Laufbahn dieser Künstler. Viele der bisherigen Stipendiaten haben sich dabei mit dem Ort ihres Stipendiums auseinandergesetzt – geradezu exzessiv hat das der diesjährige Stipendiat getan, Aron Rauschhardt.

entlaubt, 2018

Was ist und kann Farbe? Die Bildkunst von Sabrina Haunsperg

Durch Jackson Pollock wurde sie populär – die Malerei, in der sich die Bewegung des Künstlers unmittelbar im Bild niederschlug. Vorbei die Zeit, da Farbe mit dem Pinsel auf die Leinwand aufgetragen wurde, möglicherweise in einem Akt tiefer Reflexion. Spontaneität, Unplanbarkeit, zufällige Bildkomposition sind die Grundzüge dieser Malerei, hinter der gleichwohl auch ein Hauch von Beliebigkeit stecken kann. Wenn man die österreichische Künstlerin Sabrina Haunsperg bei ihrer Malarbeit beobachten könnte, dann wäre die Zuordnung relativ einfach: Actionpainting pur. Eine Ausstellung im Schauwerk Sindelfingen zeigt, dass sich ihre Bilder in der reinen Malaktion keinesfalls erschöpfen.

Das Wunder des Alltags: J. L. Carrs Monat auf dem Land

Homer ließ seinen Helden quer über das Mittelmeer segeln, mit Riesen kämpfen, sich gegen verführerische Frauen zur Wehr setzen und von einer Zauberin bezirzen lassen. Dafür brauchte er mehrere hundert Seiten. Ungleich mehr, knapp tausend Seiten, benötigte Thomas Mann einzig mit der Schilderung dessen, was ein junger Mann über mehrere Jahre hinweg in einem Lungensanatorium erlebt. Literatur braucht keine großen Inhalte, sie kommt mit der Schilderung einiger Kleinigkeiten aus. Das gilt auch für die Bücher von J. L. Carr, die Titel wie Ein Tag im Sommer oder Ein Monat auf dem Land tragen. Trotzdem waren sie erfolgreich, der Monat wurde sogar mit Schauspielern vom Rang eines Colin Firth und Kenneth Branagh verfilmt. Nur in Deutschland suchte man seine Bücher bislang vergebens. Jetzt ist der Monat auf dem Land auf deutsch erschienen – mit fast vierzigjähriger Verspätung.

Von der Volkskultur zum Tourismuskitsch zum Nationalbewusstsein: Hawaii zwischen Traum und Wirklichkeit

Grandiose Vulkangebirge, feinsandige kilometerlange Strände, meterhohe Wellen – Hawaii ist das Urlaubsparadies schlechthin. Hollywood hat sich die pazifische Inselwelt als Schauplatz für seine Filme ausgesucht, auch Elvis Presley weilt in einem Kinostreifen auf der Tropeninsel, Paul Abraham machte sie in Europa mit seiner Operette Blume von Hawai populär. Hulamädchen wippen die Hüften zur Begrüßung der rund sieben Millionen Touristen pro Jahr und hängen ihnen Blumenkränze um den Hals, sofern man den Ritus gebucht hat, ansonsten sind wenigstens die Shuttlebusse zu den Hotels mit Blumen bemalt. Wirklichkeit und amerikanischer Showkitsch verschmelzen zu einer Traumwelt. Das Lindenmuseum in Stuttgart zeigt, dass nicht alles davon reine Schau ist.

Halau beim Hula im Park © Hawai’i Tourist Authority. Foto: Tor Johnson

Tragödie ohne Tragik: Claus Peymanns King Lear in Stuttgart

Als Elementarereignis bezeichnete der Theaterkritiker Georg Hensel einmal das Stück: Shakespeares Tragödie über den König Lear, der vorzeitig sein Reich unter seinen Töchtern aufteilt, ist ein Drama um die Verblendung eines Mannes, der meint, weiter als König behandelt werden zu sollen, wenn er längst keiner mehr ist, der den vordergründigen verbalen Liebesbekenntnissen mehr traut als dem ehrlichen Verhalten, der aus maßloser Wut seiner Jüngsten, die ihm das Lippenbekenntnis versagt, das Erbe aufkündigt. Da werden Kinder verstoßen, Feinde geblendet – ein Drama um Egoismus, der jede Stimme des Herzens tötet. Abgesehen von Shakeapeares Titus Andronicus, in dem es nur um unmenschliche Grausamkeit zu gehen scheint, ist dies sein grausamstes Stück. Claus Peymann hat es nun am Schauspiel Stuttgart inszeniert.

Philosophisch verbrämt: E. O. Chirovicis Buch der Spiegel

Ein Blick auf die Rezensionsseiten unserer Zeitungen lässt die Geburt eines Meisterromanciers vermuten. Da erkennt man – zumal in den deutschen Feuilletons – Anklänge an einen Marcel Proust, da werden Verwandtschaftslinien zum großen Nabokov gezogen. Dabei ist E.O. Chirovici kein Newcomer; in seiner rumänischen Heimat hat er bereits einige Romane verfasst, jetzt hat er, der seit 2012 in den USA lebt, seinen ersten Roman in englischer Sprache geschrieben und in ihm selbst die Fährten in Richtung dieser beiden Autoren gelegt, denn zum einen ist sein Roman perspektivisch durchaus raffiniert konstruiert, da mag man an einen Nabokov denken, zum zweiten spielt er in den letzten Zeilen seines Romans selbst an den großen Meister der literarischen Erinnerung an.

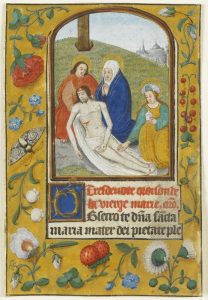

Von der Malerei zum Druck: Das Buch im Spätmittelalter

Die Zahlen können einen schwindlig machen. Buchauflagen in Millionenhöhe weltweit sind keine Seltenheit; die Zahl der jährlichen Buchneuerscheinungen ist nicht übersehbar – das Buch ist ein Massenartikel par excellence. Doch war es ursprünglich ein Unikat, teuer, selten – und wohl auch daher mit besonderer Sorgfalt hergestellt. Die Staatsgalerie Stuttgart zeigt, wie aus der singulären mittelalterlichen Handschrift Schritt für Schritt das moderne Buch entstand, wie wir es kennen.

Niederlande, Ende 15. Jahrhundert, Blatt aus einem Stundenbuch mit der „Beweinung Christi“, Staatsgalerie Stuttgart, Graphische Sammlung

Kreative Ordnung: Wenn Künstler „Büroarbeit“ machen

Er zählt zum Inbegriff beruflicher Tristesse – der Büroalltag. Da schreckt das tägliche Einerlei der Bearbeitung des rechten Stapels zum linken, da ist der Staub der Akten, der Zwang zur peniblen Ordnung, die Notwendigkeit, jede Kleinigkeit in Sekundenschnelle wiederzufinden, staubtrockene Materie, klare Linie. All das findet sich auch in einer Ausstellung in der Städtischen Galerie Bietigheim-Bissingen, und doch kann man dort diesem ach so drögen Thema so manchen Witz abgewinnen, denn gezeigt wird das, was Künstlern von heute zum Büro eingefallen ist.

Die Welt als Panoptikum: Reinhold Nägele im Kunstmuseum Stuttgart

Es war eine Zeit der großen Umbrüche in der Welt der Kunst. Die Expressionisten drückten ihre innersten Emotionen in kräftigen Farben aus, die Futuristen versuchten, der Geschwindigkeit des modernen Lebens künstlerische Form zu verleihen, die Surrealisten entdeckten die wahre Welt in Traumszenarien, und die Neue Sachlichkeit verzichtete auf unmittelbaren subjektiven Ausdruck. All das findet seinen Nachhall auch im Werk von Reinhold Nägele, der, wie jetzt eine Ausstellung im Kunstmuseum Stuttgart zeigt, dennoch keiner dieser Strömungen zuzuordnen ist.