Seit ihrer Uraufführung 1959 war sie ein Erfolg – Charles Gounods Oper Faust, und auf den französischen Bühnen hält dieser Erfolg bis heute an. Rund 5000 Mal kam die Oper hier zur Aufführung, und kein Sänger von Renommee ließ sich die Traumrollen entgehen – Nelli Melba, Lotte Lehmann, Mirella Freni gestalteten die Margarethe, Caruso, di Stefano, Domingo den Faust, Schaljapin, Pinza, Ghiaurov den Mephistopheles. Nur die deutschen Bühnen taten sich schwer, vielleicht wurde es lange als Sakrileg empfunden, dass der Faust des Dichterfürsten Goethe in Töne gefasst und noch dazu auf eine Liebesgeschichte reduziert wurde. Für die Oper Stuttgart hat Frank Castorf seine Sicht der Oper auf die Bühne gebracht, ein Regisseur, der berühmt ist für seinen bisweilen sehr eigenwilligen Deutungen der Stücke. Wer freilich einen Theaterskandal erwartet hatte, wurde enttäuscht.

Archiv des Autors: Dr. Rainer Zerbst

Weit mehr als bloße Nahrungsaufnahme: Essen und trinken in Japan

Reis und Sushi, das ist für uns Deutsche der Inbegriff der japanischen Küche, und so stehen die beiden Speisen denn auch im Zentrum einer Ausstellung im Stuttgarter Lindenmuseum – und wenn man sich die zahlreichen (wiewohl lediglich in Plastik nachgebildeten) traditionellen Sushigerichte betrachtet, kann einem das Wasser im Mund zusammenlaufen.

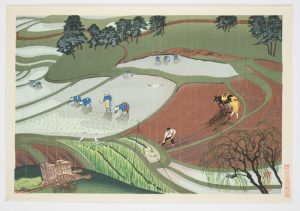

Reisanbau, Ono Bakufu (1888 – 1976) © Linden-Museum Stuttgart, Foto: Anatol Dreyer

Reisanbau, Ono Bakufu (1888 – 1976) © Linden-Museum Stuttgart, Foto: Anatol Dreyer

Ein Drucker aus Passion – der Holzschneider Klaus Herzer

Ein Fachwerkhaus aus dem Jahr 1700, lange Zeit Sitz der Schultheißen von Öschingen auf der Schwäbischen Alb, hat seit 2001 einen neuen Namen: Holzschnittmuseum Klaus Herzer. Das ist ein etwas umständlicher Name, und doch wird er dem gerecht, was den Besucher in diesem ehrwürdigen Gebäude empfängt: ein Museum, das dem Holzschnitt gewidmet ist, und zugleich ein Museum, in dessen Zentrum das Lebenswerk des 1932 geborenen Druckgraphikers steht.

Zeichen VI 1972

Grenzgänger zwischen Natur und Kunst – herman de vries

Sein Atelier sind die Wälder und Felder im Steigerwald, streng genommen sogar die ganze Welt, denn überall auf dem Globus hat er die Materialien gesammelt, die seine Kunst ausmachen. Herman de vries ist gelernter Gärtner – und zugleich einer der begehrten Künstler unserer Zeit. 2015 hat er – viel beachtet – den niederländischen Pavillon auf der Biennale von Venedig gestaltet. Jetzt zeigt die Städtische Galerie Bietigheim-Bissingen Werke des 1931 in Alkmaar geborenen Künstlers aus drei Jahrzehnten seines Schaffens.

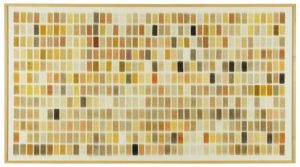

from earth – Deutschland, 2006. Museum für Konkrete Kunst, Ingolstadt. Foto: Helmut Baue

from earth – Deutschland, 2006. Museum für Konkrete Kunst, Ingolstadt. Foto: Helmut Baue

Eigenständig und doch vergessen: Riccarda Gregor/Gohr-Grieshaber

Es gibt Künstler, die auf ihre Umgebung einen nachhaltigen Eindruck ausüben und doch in der breiteren Öffentlichkeit in Vergessenheit geraten sind. Riccarda Gohr zählt zu ihnen. Emil Kiess, einer der faszinierendsten Maler im deutschen Südwesten, der seit Jahrzehnten mit unterschiedlichen Konzepten dem Wirken und der gegenseitigen Beeinflussung der Farben nachspürt, nennt sie noch heute „Frau Gohr“ im Ton großer Verehrung. Sie habe ihn den Eigenwert der Farbe erkennen gelehrt. Den Namen Gohr hatte sie von ihrem Ehemann Hans Gohr; die Ehe scheiterte. Mit Geburtsnamen hieß sie Pfeiffer, als Künstlernamen wählte sie den männlichen Vornamen Gregor, und in ihrer zweiten Ehe nannte sie sich Riccarda Gregor-Grieshaber – vielleicht ist schon diese Namensvielfalt ein Grund dafür, weshalb man sich nicht leicht tut, sie einzuordnen. Eine Ausstellung im Wasserschloss Glatt heißt denn auch schlicht: „Riccarda“.

Motorradfahrer, um 1952

Zwischen Trost und Verzweiflung – Musiken zur Nacht

Drei langsam von den Streichern leise intonierte Klänge, daraus ergibt sich eine zarte, einschmeichelnde Melodie – der zweite Satz in Mozarts berühmter „Kleinen Nachtmusik“, Inbegriff heiterer Entspanntheit, elegischer Versonnenheit im Dämmerlicht des Abends, schließlich handelt es sich ja auch um eine Abendmusik, eine Serenade. Düster-tiefe Klaviertonfolgen, grundiert von geradezu abgrundschwarzen Bässen – der Anfang von Beethovens gleichfalls berühmter „Mondscheinsonate“ – hier ist nichts von Abgeklärtheit zu spüren, hier zieht Grauen auf, so beispielsweise die Deutung des Pianisten Andras Schiff. Die Nacht hat viele Gesichter.

„Eine kleine Nachtmusik“ Serenade

Nachtmusik Notturno Mondscheinsonate“

Zwischen Existentialismus und geometrischer Abstraktion: Francis Bacon in der Staatsgalerie Stuttgart

Geschundene Leiber, verzerrte Perspektiven, der Mensch als Opfer – als Opfer des Lebenskampfes, aber auch als Opfer seiner Begierden: Francis Bacon hat wie kaum ein zweiter Maler die Gewalt, die das 20. Jahrhundert geprägt hat, in seiner Malerei zum Ausdruck gebracht. So präsentierte die Staatsgalerie Stuttgart den Jahrhundertmaler vor dreißig Jahren, und schon damals deutete sich ein zweiter Aspekt an: Bacons Gestalten leiden nicht nur an sich selbst, sie leiden auch an ihren Lebensumständen. Sie sind Gefangene. Jetzt legt eine neue Ausstellung in der Staatsgalerie den Fokus auf eben diese Situation des Gefangenseins und eröffnet Dimensionen im Werk Bacons, die ihn zu Recht als einen der größten Maler des 20. Jahrhunderts ausweisen, nicht nur wegen seiner Inhalte.

Planung oder Intuition: Der Zufall in der bildenden Kunst

Gott würfele nicht, hat Albert Einstein noch 1942 formuliert – und er wusste auch, gegen wen er diese Formulierung wählte: Die Quantenmechanik (möglicherweise personell vertreten durch Werner Heisenberg), sie nämlich hatte offenbar endgültig Schluss gemacht mit einem deterministischen Weltbild. Doch spätestens seit der Quantenphysik ist der Zufall auch naturwissenschaftlich aus der Welt nicht mehr wegzudenken, und letztlich ist ja auch das evolutionäre Weltbild eines Charles Darwin ohne Zufall nicht vorstellbar. Und die Kunst zumal im 20. Jahrhundert macht da keine Ausnahme, wie nun das Kunstmuseum Stuttgart zeigt.

Alte Kunst im Stil unserer Zeit: Das Stillleben heute

Ein Tisch mit Obst und einer Vase mit Blumen, perfekt realistisch gemalt – mit ihren Stillleben stellten die Künstler im 16. und 17. Jahrhundert ihre stupende technische Präzision mit Pinsel und Farbe unter Beweis. Täuschend echt sind die Äpfel gemalt, deutlich erkennbar die unterschiedlichen Blumenarten: ein Fest der Sinne und ein Loblied auf die Schönheit der Natur. Oft aber ist zugleich auch ein erhobener Zeigefinger mit im Spiel: Ein toter Fasan verweist auf das Ende des Lebens, ein Stillleben ist oft auch ein Memento Mori – und zugleich eine Aufforderung, das Leben zu genießen, ein Carpe Diem. Eine Ausstellung im Dominikanermuseum in Rottweil zeigt, dass dieses alte Genre auch im Zeitalter der perfekten Fotografie noch relevant ist.

Ein Museum der Forschung – das MUT in Tübingen

Das Museum einer Stadt erfasst die Geschichte einer Kommune – anhand bedeutender Persönlichkeiten, wichtiger Ereignisse, bedeutender Daten. Wie aber erfasst man die Geschichte einer Universität? Ist es eine Abfolge bedeutender Wissenschaftler, die es zu porträtieren gilt, ist es die Funktion im Geistesleben des Landes, der Stadt? In Tübingen wird der Versuch unternommen, museal das zu erfassen, was eine Universität eigentlich ausmacht: die Forschung selbst.