Über hundert Bücher soll Frances Trollope verfasst haben, obwohl sie erst mit über fünfzig damit angefangen hatte, so berichtet es ihr Sohn Anthony, dem sie dadurch bei seinem bescheidenen Salär im Postdienst zu Beginn unter die Arme greifen konnte, bis er selbst mit Anfang dreißig zu schreiben begann. Er brachte es „nur“ auf knapp fünfzig Romane, was ihm die Kritik als Vielschreiber einbrachte. Das freilich muss kein negatives Qualitätsurteil sein; ihm gelangen brillante Porträts der englischen Gesellschaft in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. In einem seiner besten und mit rund tausend Seiten längsten Bücher zeichnete er 1875 das unterhaltsame und präzise Bild seiner Gesellschaft, die er sehr kritisch sah. Deutsche Verlage haben sich mit seinen Büchern schwer getan, jetzt ist sein vielleicht bedeutendstes in einer neuen Übersetzung erschienen: The Way We Live Now – Umwälzungen. Ein Gesellschaftsroman.

Ganz Auge sein – Ein Gang durch die Gratianusstiftung in Reutlingen

Wie kleine Zwillinge der großen Kunstwerke wirken sie, die Schildchen, die man in Ausstellungen neben den Arbeiten findet mit Angaben über Künstler, Titel und Technik des Werks und damit fast identisch mit diesem, aber eben nur fast, denn diese Schilder – „Bildlegenden“ in der Fachsprache – sind, wie der lateinische Wortursprung nahelegt, etwas zum Lesen, Kunstwerke aber sind etwas zum Schauen. Daher findet man in der Gratianusstiftung in Reutlingen solche Schilder nicht. Die Malerin Gabriele Straub und ihr Mann Hanns-Gerhard Rösch wollen die Werke ihrer Privatsammlung ganz aus sich heraus wirken lassen, als Abenteuer des Auges.

Von der Tradition in die Moderne? Shades of Blue and White am Stuttgarter Ballett

Um Theaterregisseur werden zu wollen, muss man nicht unbedingt Schauspieler gewesen ein, Ähnliches gilt für die Oper; Regisseure aus diesem aktiven Dienst sind sogar eher selten. Ganz anders beim Ballett: hier waren fast alle großen Choreographen in ihren jungen Jahren einmal Tänzer. Was sie da an Tradition aktiv praktizierten, ging nicht spurlos an ihrem Wirken als Choreographen vorüber. Ein neuer Abend am Stuttgarter Ballett verfolgt die Traditionslinien von Gestern und Heute in einem Balletttraum aus Blau und Weiß – Shades of Blue and White.

William Forsyth, Ensemble © Roman Novitzky/Stuttgarter Ballett

William Forsyth, Ensemble © Roman Novitzky/Stuttgarter Ballett

Nichts als Papier? Made of Paper im Museum Ritter

Papier sei geduldig, heißt es, weil sich auf Papier mühelos so ziemlich alles leicht schreiben lässt. Es ist daher möglichst neutral in der Oberfläche – aber auch ein wenig langweilig, weil gleichförmig. Dass es ursprünglich mühsam geschöpft wurde, dass es rund dreitausend verschiedene Sorten gibt und von Künstlern heute immer häufiger als Grundmaterial für ihre Arbeit bevorzugt wird, gerät dabei in den Hintergrund. Eine Ausstellung im Museum Ritter in Waldenbuch gibt Anlass, das Material neu zu bewerten. Hier ist – fast – alles aus Papier.

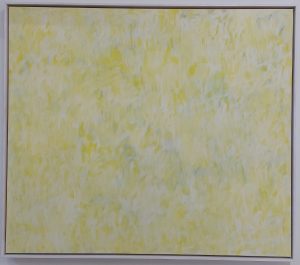

Freies Gedankenspiel und konkrete Inhaltsvorgabe: Melanie Siegel und Reena Kallat im Kunstverein Reutlingen

Kunst lässt sich ganz allgemein als Bild einer Welt neben der uns vertrauten definieren. Sie kann realistisch sein und kaum Unterschiede zu unserem Alltag aufweisen, oder abstrakt, sie kann durch konkrete Hinweise etwa in Titeln Deutungssichtungen nahelegen oder der subjektiven Interpretation alle Wege offen lassen. Die neue Ausstellung im Kunstverein Reutlingen vereint beide Positionen geradezu im Extrem.

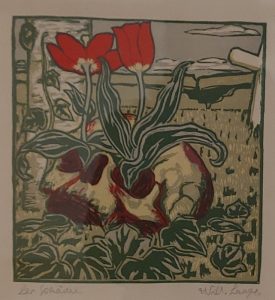

Vom Wesen der Dinge: Wilhelm Laages Blick auf Pflanzen und Landschaften im Kunstmuseum Reutlingen

Es dauerte lange, bis Wilhelm Laage endlich zu seiner Kunst fand. Der Vater betreute einen Friedhof, die Mutter arbeitete in einer Bleicherei, wo der Sohn gleichfalls in jungen Jahren tätig war; so kam Laage erst mit zweiundzwanzig auf die Gewerbeschule und durch die Förderung des Kunsthistorikers Alfred Lichtwark mit fünfundzwanzig an die Kunstakademie, wo er Meisterschüler bei dem Maler Leopold von Kalckreuth wurde. Dass er, Jahrgang 1868, alsbald beim Holzschnitt als bevorzugtem Medium landete, war für die Zeit ungewöhnlich, wurde der Holzschnitt doch erst Ende des 19. Jahrhunderts allmählich als Kunstform entdeckt. Laage wurde ein Meister darin, wie jetzt eine Ausstellung im Kunstmuseum Reutlingen wieder einmal zeigt.

Der Schädel (Neues Leben; Tulpen und Schädel), 1901. Foto: U. Schäfer-Zerbst

Mathematische Fantasie: „Konkrete Progressionen“ im Kunstmuseum Reutlingen/konkret

Nichts sei konkreter als eine Linie, eine Farbe und eine Oberfläche, so formulierte es Theo van Doesburg 1930 in seinem Manifest der Konkreten Kunst. Es geht um Form und Farbe und deren gegenseitige Abhängigkeit und Beeinflussungen, um strenge, fast wissenschaftliche Erkundungen von Gesetzmäßigkeiten, die, so hat es sich in der Richtung ab den 50er Jahren entwickelt, vor allem in Serien durchexerzierbar sind. „Konkrete Progressionen“ nennt daher ganz folgerichtig die für konkrete Kunst zuständige Abteilung des Kunstmuseums Reutlingen ihre neue Ausstellung.

Von des Gedankens Blässe angekränkelt? Der neue Abend am Stuttgarter Ballett: Creations XIII-XV

Texte in Programmheften zu Ballettabenden sind in der Regel nicht allzu ausführlich und geben meist nur einige wenige Hinweise zur Deutung dessen, was auf der Bühne zu erwarten ist, doch ist Ballett ja auch eine Sprache des Tanzes, nicht der Worte. Beim neuen Premierenabend des Stuttgarter Balletts mit Creations XIII-XV braucht man sich dagegen über zu wenig Text nicht zu beklagen.

Morgann Runacre-Temple: Averno. TänzerInnen: Matteo Miccini, Ensemble © Roman Novitzky / Stuttgarter Ballett

Nichts ist, wie es scheint. Robert Barta in der Städtischen Galerie Tuttlingen

Bildende Kunst ist, wie der Begriff nahelegt, gestaltete Wirklichkeit. Diese kann sich der Welt unseres Alltags annähern, wie es die Künstler im Realismus versuchten, aber sie ist doch eine von der realen Welt abgehobene Sphäre, auch wenn das seit dem 20. Jahrhundert nicht immer erkennbar ist, wie Phänomene wie „Readymades“ belegen, die ein Marcel Duchamp vor hundert Jahren populär machte. Eine Ausstellung mit Werken von Robert Barta in der Städtischen Galerie Tuttlingen hat genau diese Phänomene im Zentrum, und schon der Ausstellungstitel ruft fragende Mienen hervor: „Jung werden dauert“.

„Remember Me.“ Das Stuttgarter Ballett zum Gedenken an John Cranko

Kann man nach der Callas noch die Tosca singen? Man kann, auch wenn die Callas gerade in dieser Rolle Unnachahmliches geleistet hat. Man braucht nur eine entsprechende – keineswegs der Callas verwandte – Stimme und eine starke Persönlichkeit. Dieselbe Frage kann man auch bei John Crankos Ballett Initialen stellen. Denn als er 1972 dieses Ballett choreographierte, schrieb er es ganz auf den Leib seiner vier großen Tanzstars zu, seiner „Freunde“, wie er es formulierte. Jetzt ist das Stück wieder einmal in neuer Besetzung auf die Stuttgarter Bühne gekommen, zum Gedächtnis an Crankos 50. Todestag.

Matteo Miccini, Adhonay Soares da Silva, Elisa Badenes, Anna Osadcenko © Roman Novitzky / Stuttgarter Ballett