In der Regel sollte der Besucher einer Kunstausstellung von sich selbst absehen. Er sollte sich ganz auf das Gegenüber des Kunstwerks einlassen, versuchen, die Kompositionskriterien nachzuverfolgen, die inhaltlichen Aussagen zu erfassen. Es gilt das Werk, nicht das Ich. Ganz anders bei dem Schweizer Christian Megert. Er arbeitet nicht mit Ölfarbe, Holz oder Stahl, er arbeitet mit Spiegeln. Ihnen kann der Betrachter der Werke nicht entgehen, er ist stets mit sich selbst konfrontiert. Und Megerts Werke sind – auch wenn sie wie Reliefs wirken – weder Bilder noch Skulpturen, sondern Räume – Räume der besonderen Art.

Die Welt als menschenleeres Universum. Die Fotos von H.G. Adler in Marbach

Ehe Péter Nádas Schriftsteller wurde, war er Fotograf. Daher hat ihn das Deutsche Literaturarchiv in Marbach eingeladen, das Fotoarchiv zu sichten – Abertausende von Fotos. Nádas fing beim Buchstaben A an und war sofort von den Fotos fasziniert, die aus dem Nachlass von H.G.Adler stammen. Adler war Schriftsteller, der das KZ Theresienstadt überlebte. Nach dem Krieg hat er darüber eine große Monographie geschrieben – und Adler war ein geradezu manischer Fotograf. 8000 Fotos enthält sein Nachlass, Péter Nádas hat daraus eine Ausstellung und einen biographischen Essay über Adler gemacht.

H.G.Adler. Blick durch Lärchen. Auf Crasta Fex. Foto: DLA Marbach

Ein Leben in der Kunst. Felix Schlenker im Dominikanermuseum Rottweil

Er begann damit, aus dem Schutt der Kriegsbomben Relikte der Vergangenheit zusammenzutragen, die er dann in Assemblagen und Collagen zu Kunstwerken verarbeitete. Felix Schlenker war damit seiner Zeit voraus. Später wurden die Werke des 1920 in Schwenningen geborenen Künstlers immer strenger, reduzierter. Das Dominikanermuseum in Rottweil zeigt nun einen Überblick über das Schaffen eines eigenwilligen Künstlers.

Weiterlesen

Verankert in der deutschen Tradition. Der Dirigent Dan Ettinger

Ein neuer Chefdirigent bei den Stuttgarter Philharmonikern war dringend notwendig, denn der vorherige – Gabriel Feltz – hatte das Orchester bereits 2013 verlassen. Der neue muss nicht weit anreisen, er war bisher Generalmusikdirektor am Nationaltheater in Mannheim – Dan Ettinger. Der 44jährige stammt aus Israel, studierte unter anderem bei Daniel Barenboim und zählt zu den begehrtesten jungen Dirigenten unserer Zeit: Regelmäßig ist er Gast an den Opern von München, Berlin, leitete lange Jahre Sinfonieorchester in Israel und Tokio.

Dan Ettinger dirigiert die Stuttgarter Philharmoniker in der Liederhalle am 04.10.0214 in Stuttgart.

Foto: Thomas Niedermueller / niedermueller.de

Vibrierende Körper. Der Choreograph Marco Goecke

Seit mindestens zehn Jahren zählt Marco Goecke zu den gefragtesten Choreographen. Allein in diesem Jahr hat der 43jährige aus Wuppertal Gebürtige bereits vier Arbeiten geschaffen – für die unterschiedlichsten Häuser: das Münchner Gärtnerplatztheater, das Nederlands Dans Theater, das Ballett am Rhein und das Stuttgarter Ballett, wo er seit zehn Jahren Hauschoreograph ist. Jetzt hat ihn die Fachzeitschrift „Tanz“ zum „Choreographen des Jahres“ gekürt. Er habe, so die Begründung, eine unverwechselbare Signatur, seine Arbeiten seien „surreal vibrierende Wunderwerke – der Zeit, des Raums, des Körpers“.

Marco Goecke. Foto: Roman Novitzky

I like America. Zeitgenössische Kunst aus den USA im Schauwerk Sindelfingen

Amerikanische Kunst der letzten 50 Jahre, das heißt: Pop Art, geometrische Abstraktion, Lichtinstallationen – und immer wieder auch: Das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Das Schauwerk in Sindelfingen zeigt in einer rund 100 Arbeiten umfassenden Ausstellung einen repräsentativen Querschnitt durch diese Kunst – mit Werken von Robert Longo, Dennis Hopper, Frank Stella, um nur einige zu nennen. Die Ausstellung trägt den Titel: „I like America“, nach einer berühmten Videoarbeit von Joseph Beuys, und viele Arbeiten haben tatsächlich das Land zum Thema, in dem diese Künstler leben.

Auf den Spuren von de Kooning in der Villa Merkel in Esslingen

In einer Zeit, in der jeder Maler, der auf der Höhe der Zeit sein wollte, nach Abstraktion griff, schuf Willem de Kooning ab den 30er Jahren Bilder von Frauen, deren Körper durch wilde Pinselstriche geradezu zerfetzt wirken, übermalt, deformiert. Eine Ausstellung in der Villa Merkel spürt nun der Frage nach, inwieweit de Koonings Vorbild Folgen hatte, denn sie zeigt, dass das Prinzip der Zerstörung, Übermalung oder Zermalung von Körpern bis in unsere Gegenwart hinein Künstler immer wieder zu den unterschiedlichsten Kreationen anregte. Den Titel der Ausstellung gab ein Gemälde des Amerikaners Peter Saul: „Better than de Kooning“.

Literarische Schlaglichter. Die neue Dauerausstellung im Deutschen Literaturarchiv in Marbach

Neun Jahre lang konnte man die alte Dauerausstellung im Deutschen Literaturarchiv in Marbach bestaunen – eine anstrengende Ausstellung, denn der Besucher war mit über Tausend Objekten konfrontiert. Die neue Dauerausstellung begnügt sich mit „nur“ 280 Exponaten. „Die Seele“ heißt sie – und mit der Seele ist das Marbacher Archiv gemeint.

Bild: DLA Marbach

Die neue Dauerausstellung in Marbach hätte auch – frei nach Heinrich Mann – den Titel tragen können: „Ein Zeitalter wird besichtigt“, denn für jedes Jahr des 20. Jahrhunderts finden sich in den zahlreichen Vitrinen Beispiele aus dem riesigen Marbacher Archiv ausgewählt – und es passierte in Sachen Literatur viel in diesem Jahrhundert, nicht zuletzt änderten sich die Schreibgewohnheiten, was sich erstaunlicherweise aber nur bedingt in den Exponaten niederschlug.

Es hängt alles irgendwie zusammen. Eine Ausstellung im Kunstmuseum Ravensburg über das Verhältnis Mensch und Pflanze

Kaum eine politische Debatte mehr ohne einen Gedanken an die Natur – und doch ist sie gefährdeter denn je – durch Schuld des Menschen. Allzu sehr hat er sich das Bibelwort zu eigen gemacht, der Mensch solle sich die Erde untertan machen. Das Kunstmuseum Ravensburg will jetzt mit einer großen, 500 Jahre umfassenden Ausstellung das Bewusstsein nochmals schärfen. „Ich bin eine Pflanze“ heißt die Ausstellung, gezeigt werden, wie der Untertitel verheißt: Naturprozesse in der Kunst.

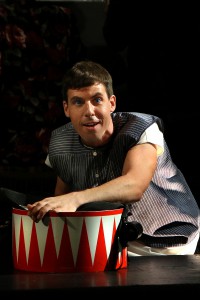

Weltkommentar mit der Blechtrommel. Der Grass-Roman am alten Schauspielhaus in Stuttgart

Als Günter Grass 1959 seinen Roman „Die Blechtrommel“ veröffentlichte, erhielt er wegen seiner völlig neuen, stilistisch überbordenden Sprache Lobeshymnen, aber auch wütende Verrisse. Seine Geschichte um den kleinen Oskar Matzerath, der sich angesichts der heuchlerischen Welt um ihn herum weigert, weiter zu wachsen, und seine Kommentare mit einer Trommel zu Gehör bringt, war nicht zuletzt auch wegen ihrer sexuellen Freizügigkeit in Adenauers Wirtschaftswunderdeutschland ein Affront. Inzwischen gilt die „Blechtrommel“ als Meilenstein in der Romanliteratur des 20. Jahrhunderts, brachte dem Regisseur Volker Schlöndorf für dessen Verfilmung mit dem kleinen David Bennent als Oskar Matzerath einen Oscar. Jetzt hat der Regisseur Volkmar Kamm eine Bühnenversion erstellt und am Alten Schauspielhaus in Stuttgart inszeniert.

Raphael Grosch. Foto: Sabine Haymann