Den Anfang soll eine junge Frau im antiken Griechenland gemacht haben. Weil ihr Geliebter in die Ferne ziehen sollte, zog sie die Umrisslinie des Schattens, den sein Gesicht im Lampenschein auf die Wand warf, nach. Der Schattenriss war geboren. Zur Zeit des Klassizismus, in der die Gebildeten sich gern der Antike zuwandten, war diese Anekdote sehr beliebt – und auch die Möglichkeit, Gesichter auf diese Weise naturgetreu fixieren zu können, nur nicht mehr an der Wand, sondern auf Papier: Der Schattenriss wurde zum Scherenschnitt – im 19. Jahrhundert ein populärer Zeitvertreib für junge Damen. Welche Formen diese an sich schlichte Technik annehmen kann, zeigt die Stihl Galerie in Waiblingen: Scharf geschnitten – und zwar früher und heute.

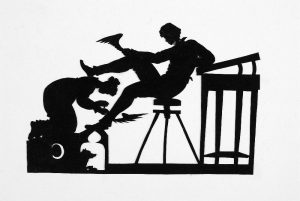

Luise Duttenhofer, Luise Duttenhofer heftet ihrem Mann Flügel an die Fersen, ab 1804. Deutsches Literaturarchiv Marbach