Kunstliebhaber haben es derzeit in Reutlingen nicht einfach. Die Städtische Galerie präsentiert die Südseereise, die der Maler Max Pechstein mit seiner Frau Lotte 1913 unternahm, und will das bisher gängige Bild dieser Reise zurechtrücken. Das gelingt im Katalogbuch vorzüglich, doch die Ausstellung bleibt hinter diesem Anspruch zurück und zeigt einmal mehr Pechsteins verklärtes Südseebild. Beim Kunstverein Reutlingen könnte sich der Besucher sicher wähnen. Dem Verein gelang es, mit Georg Baselitz und Albert Oehlen zwei wichtige Vertreter der Nachkriegskunst zu engagieren, doch wer bei Baselitz dessen auf dem Kopf stehende Figuren erwartet, wird enttäuscht, muss umdenken.

Zwischen Traum und Wirklichkeit: Max Pechsteins Bild von der Südsee

Gauguin hatte es allen vorgemacht. Des Lebens in Paris überdrüssig, suchte er in der Südsee sein Paradies, hielt sich mehrfach auf Tahiti auf. Diesem Beispiel folgten dreißig Jahre danach Künstler, die sich unter dem Namen „Die Brücke“ zu einer neuen Kunst zusammengefunden hatten – Ernst Ludwig Kirchner, Emil Nolde und Max Pechstein. Sie alle brachten wie Gauguin von ihrer Reise einen neuen Malstil mit, vereinfacht in den Formen, sie alle hatten mit den in der Südsee oder danach entstandenen Gemälden Erfolg, wie auch Gauguin, und noch heute wird Pechsteins Reise gern als Fahrt ins Paradies präsentiert, so geschehen vor zwanzig Jahren im Spendhaus in Reutlingen. „Das ferne Paradies“ hieß die Schau damals in Zusammenarbeit mit dem Museum in Zwickau. Das scheint sich zu wiederholen: „Der Traum vom Paradies“ heißt die neue Präsentation, wieder in Koproduktion mit Zwickau, jedoch ergänzt durch den Untertitel: „Max und Lotte Pechstein in der Südsee“, und das ist ein entscheidender Unterschied.

Bewegte Plastik – das bildhauerische Schaffen von Gerlinde Beck

Reglos sind sie, „statuarisch“, und stumm – das gilt jedenfalls für den Großteil aller Statuen seit der Antike. Im 20. Jahrhundert hat die Plastik oder Skulptur sich zwar verändert, sie wurde weniger sich selbst genügend, der Umraum der Arbeit ging in die Gestaltung ein, doch grundlegend hat sich am Charakter des stummen Starren wenig geändert. Grundsätzlich gilt das auch für die Arbeiten der 2006 verstorbenen Bildhauerin Gerlinde Beck, und doch hat sie im Laufe ihres Schaffens eine ganz eigene Form der Plastik kreiert. Die Städtische Galerie Böblingen zeigt jetzt einen Überblick über diese Entwicklung.

Skulptur in Röhrenlandschaft, 1972 © VG Bild-Kunst Bonn 2016

Skulptur in Röhrenlandschaft, 1972 © VG Bild-Kunst Bonn 2016

Provinziell und weltläufig: Die Schwaben

Sie meinen, gegen ein Untier kämpfen zu müssen, die sprichwörtlich gewordenen sieben Schwaben, weshalb jeder den Platz an der Speerspitze meidet, doch das Untier entpuppt sich als harmloser Hase. Sie werden gerne belächelt, gelten als mundfaul geizig und ein wenig wunderlich, können nach eigenem Bekunden angeblich alles außer hochdeutsch und beweisen damit mehr Selbstironie als die gerne großtuerisch auftretenden Bayern; Selbstironie aber ist eine feine Form der Weisheit. Das Schwabenbild ist voller Klischees und Widersprüche, und das greift die große Landesausstellung im Landesmuseum Württemberg in Stuttgart auf: Sie heißt „Die Schwaben“, und versucht, sie zwischen den Polen Mythos und Marke zu definieren.

Abstrakte Malerei im Blumenbild – Emil Nolde

1930 bezog Emil Nolde ein Haus bei Seebüll, das er selbst entworfen hatte – modern nach dem Vorbild der klaren Linien, wie sie das Bauhaus lehrte. Und auch der Garten voller farbenfroher Blumen folgte seinem Entwurf und sieht heute noch so aus wie zu seinen Lebzeiten, und aus diesem Garten bezog er die wesentlichen Impulse für seine Malerei. Eine Ausstellung im Kunstmuseum Ravensburg zeigt, dass er durchaus als Blumenmaler bezeichnet werden kann, aber nicht, weil er unbedingt Blumen malen wollte – Blumen waren für ihn nur Anlass für einen expressiven Umgang mit Farbe.

Auf den Straßen von Paris: Frank Castorf inszeniert Gounods „Faust“

Seit ihrer Uraufführung 1959 war sie ein Erfolg – Charles Gounods Oper Faust, und auf den französischen Bühnen hält dieser Erfolg bis heute an. Rund 5000 Mal kam die Oper hier zur Aufführung, und kein Sänger von Renommee ließ sich die Traumrollen entgehen – Nelli Melba, Lotte Lehmann, Mirella Freni gestalteten die Margarethe, Caruso, di Stefano, Domingo den Faust, Schaljapin, Pinza, Ghiaurov den Mephistopheles. Nur die deutschen Bühnen taten sich schwer, vielleicht wurde es lange als Sakrileg empfunden, dass der Faust des Dichterfürsten Goethe in Töne gefasst und noch dazu auf eine Liebesgeschichte reduziert wurde. Für die Oper Stuttgart hat Frank Castorf seine Sicht der Oper auf die Bühne gebracht, ein Regisseur, der berühmt ist für seinen bisweilen sehr eigenwilligen Deutungen der Stücke. Wer freilich einen Theaterskandal erwartet hatte, wurde enttäuscht.

Weit mehr als bloße Nahrungsaufnahme: Essen und trinken in Japan

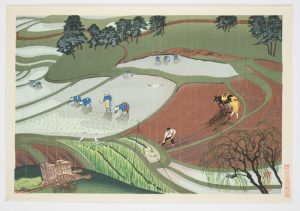

Reis und Sushi, das ist für uns Deutsche der Inbegriff der japanischen Küche, und so stehen die beiden Speisen denn auch im Zentrum einer Ausstellung im Stuttgarter Lindenmuseum – und wenn man sich die zahlreichen (wiewohl lediglich in Plastik nachgebildeten) traditionellen Sushigerichte betrachtet, kann einem das Wasser im Mund zusammenlaufen.

Reisanbau, Ono Bakufu (1888 – 1976) © Linden-Museum Stuttgart, Foto: Anatol Dreyer

Reisanbau, Ono Bakufu (1888 – 1976) © Linden-Museum Stuttgart, Foto: Anatol Dreyer

Ein Drucker aus Passion – der Holzschneider Klaus Herzer

Ein Fachwerkhaus aus dem Jahr 1700, lange Zeit Sitz der Schultheißen von Öschingen auf der Schwäbischen Alb, hat seit 2001 einen neuen Namen: Holzschnittmuseum Klaus Herzer. Das ist ein etwas umständlicher Name, und doch wird er dem gerecht, was den Besucher in diesem ehrwürdigen Gebäude empfängt: ein Museum, das dem Holzschnitt gewidmet ist, und zugleich ein Museum, in dessen Zentrum das Lebenswerk des 1932 geborenen Druckgraphikers steht.

Zeichen VI 1972

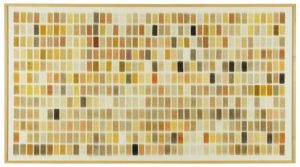

Grenzgänger zwischen Natur und Kunst – herman de vries

Sein Atelier sind die Wälder und Felder im Steigerwald, streng genommen sogar die ganze Welt, denn überall auf dem Globus hat er die Materialien gesammelt, die seine Kunst ausmachen. Herman de vries ist gelernter Gärtner – und zugleich einer der begehrten Künstler unserer Zeit. 2015 hat er – viel beachtet – den niederländischen Pavillon auf der Biennale von Venedig gestaltet. Jetzt zeigt die Städtische Galerie Bietigheim-Bissingen Werke des 1931 in Alkmaar geborenen Künstlers aus drei Jahrzehnten seines Schaffens.

from earth – Deutschland, 2006. Museum für Konkrete Kunst, Ingolstadt. Foto: Helmut Baue

from earth – Deutschland, 2006. Museum für Konkrete Kunst, Ingolstadt. Foto: Helmut Baue

Eigenständig und doch vergessen: Riccarda Gregor/Gohr-Grieshaber

Es gibt Künstler, die auf ihre Umgebung einen nachhaltigen Eindruck ausüben und doch in der breiteren Öffentlichkeit in Vergessenheit geraten sind. Riccarda Gohr zählt zu ihnen. Emil Kiess, einer der faszinierendsten Maler im deutschen Südwesten, der seit Jahrzehnten mit unterschiedlichen Konzepten dem Wirken und der gegenseitigen Beeinflussung der Farben nachspürt, nennt sie noch heute „Frau Gohr“ im Ton großer Verehrung. Sie habe ihn den Eigenwert der Farbe erkennen gelehrt. Den Namen Gohr hatte sie von ihrem Ehemann Hans Gohr; die Ehe scheiterte. Mit Geburtsnamen hieß sie Pfeiffer, als Künstlernamen wählte sie den männlichen Vornamen Gregor, und in ihrer zweiten Ehe nannte sie sich Riccarda Gregor-Grieshaber – vielleicht ist schon diese Namensvielfalt ein Grund dafür, weshalb man sich nicht leicht tut, sie einzuordnen. Eine Ausstellung im Wasserschloss Glatt heißt denn auch schlicht: „Riccarda“.

Motorradfahrer, um 1952