Kunst zwischen den Dimensionen: Wolfgang Flad im Kunstmuseum Albstadt

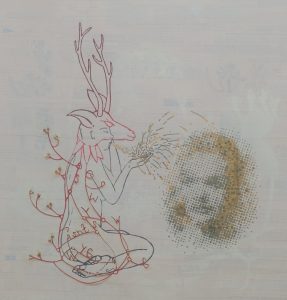

Das Grundelement der Zeichnung ist die Linie – Inbegriff der Zweidimensionalität, die sich allenfalls durch Schraffur zur Fläche ausweiten kann, es sei denn, die Farbe ist mit dem Pinsel aufgetragen. Dann freilich ist der Übergang zur Malerei nicht weit, die sogar Räumlichkeit andeuten kann, wenn auch nur virtuell. Auch sie gehört zur flachen Kunst. Die Skulptur dagegen greift in den Raum, sie ist dem Körperlichen nahe. Bei Wolfgang Flad, dem das Kunstmuseum in Albstadt jetzt eine Ausstellung widmet, sind derlei Grenzziehungen freilich fragwürdig: Kunst zwischen den Dimensionen.